На слушаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы с участием экспертов, состоявшихся на прошлой неделе, была рассмотрена дискриминационная идеология, лежащая в основе того, почему Европейская конвенция о правах человека (ЕКПЧ) ограничивает право на свободу и безопасность лиц с психосоциальными нарушениями. В то же время Комитет услышал, что излагает современная концепция прав человека, продвигаемая Организацией Объединенных Наций.

ЕСПЧ и «душевнобольные»

Как первый специалист Проф. д-р Мариус Турда, директор Центра медицинских гуманитарных наук Оксфордского университета Брукса, Великобритания, описал исторический контекст, в котором была сформулирована Европейская конвенция о правах человека (ЕКПЧ). Исторически сложилось так, понятие «душевнобольной» используется как термин в ЕКПЧ Статья 5, 1(е) — во всех его проявлениях — сыграли значительную роль в формировании евгенического мышления и практики, причем не только в Великобритании, где оно зародилось.

Профессор Турда заявил, что «он использовался различными способами для стигматизации и дегуманизации людей, а также для продвижения дискриминационных практик и маргинализации людей с ограниченными возможностями обучения. Евгенические дискурсы о том, что представляет собой нормальное/ненормальное поведение и отношение, были в основном построены вокруг представлений о психически «здоровых» и «непригодных» людях и в конечном итоге привели к значительным новым формам социального, экономического и политического лишения избирательных прав и эрозии прав женщин. и мужчины с ярлыком «душевнобольные».

г-жа Богларка Бенко, Реестр Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), представил судебную практику Европейская конвенция о правах человека (ЕСПЧ). В рамках этого она указала на проблему, заключающуюся в том, что текст Конвенции освобождает лиц, считающихся «душевнобольными», от обычной защиты прав. Она отметила, что ЕСПЧ лишь очень ограниченно урегулировал свое толкование текста Конвенции в отношении лишения свободы лиц с психосоциальными нарушениями или проблемами психического здоровья. Суды в основном руководствуются мнением медицинских экспертов.

Эта практика отличается от других глав Европейской конвенции о Права человека (ЕСПЧ), где Европейский суд более четко рассмотрел дела о нарушении прав человека в соответствии с ЕКПЧ, а также рассмотрел другие международные документы по правам человека. Богларка Бенко отметил, что, таким образом, защите прав человека может угрожать фрагментация.

Еще один эксперт, Лаура Маркетти, Менеджер по политике Психическое здоровье в Европе (МВО) выступил с докладом о аспекте прав человека содержания под стражей лиц с психосоциальной инвалидностью. MHE — крупнейшая независимая европейская сетевая организация, работающая над продвижением позитивного психического здоровья и благополучия; предотвратить проблемы с психическим здоровьем; а также поддерживать и продвигать права людей с психическими заболеваниями или психосоциальными расстройствами.

«Долгое время люди с психосоциальными отклонениями и проблемами психического здоровья часто считались неполноценными, неадекватными или даже опасными для общества. Это было результатом биомедицинского подхода к психическому здоровью, который рассматривал тему как индивидуальную ошибку или проблему», — отметила Лаура Маркетти.

Она расширила историческую дискриминацию, представленную профессором Турдой. «Политика и законодательство, разработанные в соответствии с этим подходом, в значительной степени узаконили изоляцию, принуждение и лишение свободы», — сказала она Комитету. И добавила, что «люди с психосоциальной инвалидностью представляются обузой или опасностью для общества».

Психосоциальная модель инвалидности

В последние десятилетия этот подход все чаще подвергался сомнению, поскольку общественные дебаты и исследования начали указывать на дискриминацию и недостатки, исходящие от биомедицинского подхода.

Лаура Маркетти отметила, что «на этом фоне так называемая психосоциальная модель инвалидности постулирует, что проблемы и изоляция, с которыми сталкиваются люди с психосоциальной инвалидностью и проблемами психического здоровья, вызваны не их нарушениями, а тем, как общество организовано и понимает эту тему».

Эта модель также обращает внимание на тот факт, что человеческий опыт разнообразен и что существует ряд детерминант, влияющих на жизнь человека (например, социально-экономические факторы и факторы окружающей среды, сложные или травмирующие жизненные события).

«Социальные барьеры и детерминанты, таким образом, являются проблемой, которую следует решать с помощью политики и законодательства. Акцент должен быть сделан на инклюзивности и поддержке, а не на исключении и отсутствии выбора и контроля», — отметила Лаура Маркетти.

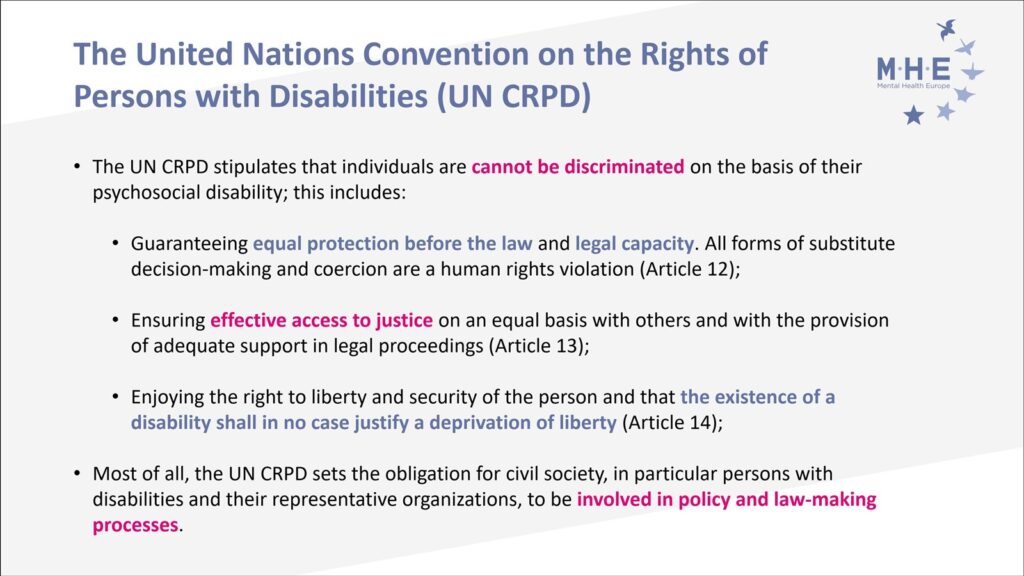

Этот сдвиг в подходах закреплен в Конвенции Организации Объединенных Наций о правах инвалидов (КПИ), целью которой является поощрение, защита и обеспечение полного и равного осуществления всех прав человека всеми людьми с ограниченными возможностями.

КПИ подписали 164 страны, включая Европейский союз и все его государства-члены. Он закрепляет в политике и законах переход от биомедицинского подхода к психосоциальной модели инвалидности. В нем инвалиды определены как люди, имеющие длительные физические, психические, интеллектуальные или сенсорные нарушения, которые при взаимодействии с различными барьерами могут препятствовать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими.

Лаура Маркетти уточнила, что «КПИ предусматривает, что люди не могут подвергаться дискриминации на основании их инвалидности, включая психосоциальную инвалидность. В Конвенции четко указано, что любые формы принуждения, лишения дееспособности и принудительного обращения являются нарушением прав человека. В статье 14 КПИ также четко указано, что «наличие инвалидности ни в коем случае не может служить основанием для лишения свободы».

Европейская конвенция о правах человека (ЕКПЧ), статья 5 § 1 (e)

Европейская конвенция о правах человека (ЕКПЧ) была призван в 1949 и 1950 гг.. В своем разделе о праве на свободу и личную неприкосновенность, статья 5 § 1 (e) ЕКПЧ, он отмечает исключение «душевнобольных, алкоголиков или наркотик наркоманы или бродяги». Выделение лиц, которых считают затронутыми такими социальными или личными реалиями или различиями во взглядах, уходит своими корнями в широко распространенные дискриминационные взгляды первой половины 1900-х годов.

Исключение сформулировали представители Великобритании, Дании и Швеции во главе с англичанами. Это было основано на опасении, что тогдашние тексты по правам человека были направлены на реализацию универсальных прав человека, в том числе для лиц с психосоциальными нарушениями или проблемами психического здоровья, что противоречило законодательству и социальной политике, действующим в этих странах. И британцы, и Дания, и Швеция в то время были решительными сторонниками евгеники и внедрили такие принципы и точки зрения в законодательство и практику.

Лаура Маркетти завершила свою презентацию, заявив, что

«В свете этих изменений текущий текст Европейской конвенции о правах человека (ЕКПЧ), статья 5, 1(e), не соответствует международным стандартам в области прав человека, поскольку он по-прежнему допускает дискриминацию на основе психосоциального инвалидность или проблемы с психическим здоровьем».

«Поэтому крайне важно изменить текст и удалить разделы, которые позволяют увековечить дискриминацию и неравное обращение», — подчеркнула она в своем заключительном заявлении.