现代资本主义如何造成我们的心理健康危机。 对西方社会如何误解和虐待精神疾病的挑衅和令人震惊的看法. 非常适合《Empire of Pain》和《Dope Sick》的粉丝。 仅在英国,一年内就有超过 20% 的成年人服用精神科药物。

9 年 2022 月 XNUMX 日,西班牙报纸记者艾琳·埃尔南德斯·贝拉斯科 世界报,发表了一篇令人震惊的采访 詹姆斯戴维斯博士,“破解:为什么精神病学弊大于利“。 对于那些不会说西班牙语的人,我们在此提供翻译,但其原文可在此找到 链接.

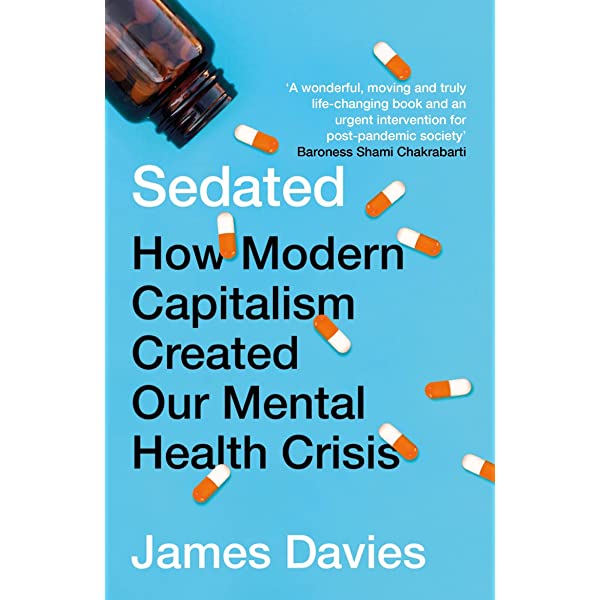

James Davies,英国罗汉普顿大学人类学和心理治疗学教授。 在 ”镇静:现代资本主义如何造成我们的心理健康危机” 他揭示了问题所在,因此,尽管精神药物的消费量大幅增加,但精神疾病并没有停止上升。

自 500 年以来,英国的精神科处方增加了 1980%,所有西方国家都出现了大幅增长。 然而,心理健康问题不仅没有减少,反而增加了。 这怎么可能?

我认为从根本上说,这是因为我们采取了错误的方法,这种方法将人类对我们经常面临的困难情况的可理解反应进行了医学化和过度治疗。

精神科药物消费量的增长始于 1980 年代,这是巧合吗?

不,这不是偶然的。 自 1980 年代以来,精神卫生部门已经发展为服务于当今资本主义、新自由主义的利益,而牺牲了有需要的人。 这就解释了为什么心理健康结果在那段时间没有改善:因为这不是帮助个人,而是帮助经济。

你能给我们举一个你提到的精神病学和新自由主义之间联系的例子吗?

从新自由主义的角度来看,当前的过度医学化方法之所以奏效,有几个原因:首先,因为它使苦难非政治化,它以一种保护经济学免受批评的方式将苦难概念化。 我们在许多工人的不满中看到了一个例子。 但这种不满并没有引发关于现代工作生活条件恶劣的辩论,而是被认为是工人内部的问题,需要面对和改变。 我可以给你很多其他的例子。

那么是不是要把社会问题变成个人问题呢?

是的。 这是关于将痛苦减少为内部功能障碍,减少我们内心的错误,而不是将其视为我们的有机体对世界上正在发生的坏事的反应,这些坏事需要我们的关注和照顾。

数据显示,经济状况最差的人,即受失业和贫困影响最大的人,是被开出最多精神药物的人。 这也与经济有关吗?

-绝对地。 看看大流行期间发生了什么。 居住在大城市街区的单身母亲患抑郁症和焦虑症的可能性是在乡下有大花园房子的人的三倍。 一个人所处的环境决定了一个人的心态。 但是,我们没有通过政治改革关注这些情况,而是将问题医学化,并认为我们可以在诊所和保健中心治疗。 这一直是过去 40 年的主要问题,一种傲慢的想法,即通过药丸我们可以解决并非源于神经化学,而是源于世界的问题。 而且,最终,如果我们想解决这个问题,我们必须考虑政治改革。

你认为这种符合新自由主义的精神病学方法是故意的吗?

嗯,有强大的工业利益支持日常生活的过度医疗化。 这对制药行业来说非常好,因为越多的人被归类为精神病患者或精神失常者,似乎可以解决问题的产品市场就越大。 在过去的 30 年里,制药业以一种非常有计划的方式绝对推动了这一想法。 另一方面,当谈到政府时,我认为他们不一定与制药业勾结。 我认为这与似乎符合他们自己的意识形态和想法有关,并且通过这种方式,他们拥有特权干预和思考符合他们标准的压力和痛苦的方式。 从这个意义上说,去政治化的叙述从政治的角度来看是好的。 制药业和政治权力之间的这种相互联盟已经缓慢发展了 40 年,这也是导致我们现在所处的境地的原因。 我认为结盟不一定是经过计算的,这只是双方在对方身上找到某种支持的必然结果。

那么新自由主义不就是一种经济范式吗?

不。我们从社会历史中知道,当时占主导地位的经济范式塑造了社会制度,塑造它们以适应该系统。 因此,所有的社会机构,在某种程度上,都会改变以服务于更大的上层建筑。 我们已经在学校、大学、医院看到了它……为什么它不应该也发生在心理健康领域? 当然会发生。

最后,精神病学是不是弊大于利?

我相信,如果精神病学不承认它在多大程度上是一个系统的帮凶,那么它本身就是在伤害。 精神病学可以发展,看看它在多大程度上是同谋并且可以改变。 精神病学是一种本质上无害的社会机构,这完全取决于它作为社会机构的运作方式。 在这个时候,作为一个社会机构,考虑到它的特权,我想说,在很多情况下,它弊大于利。 我在书中提供的关于精神药物长期处方的数据很好地说明了这一点。 这些数据表明,这些药物不仅没有产生我们期望从有效服务中获得的结果,而且还伤害了许多受到这些长期治疗负面影响的人。 第三,这些药物要花费巨额资金。 综上所述,我认为精神病学作为一个社会机构目前并没有发挥应有的作用。

他说精神病学正在对许多患者进行过度药物治疗……但我想有些人真的需要药物治疗,对吧?

是的我同意。 我不是反毒品或反精神病学。 精神病学在社会中发挥作用,精神科药物在严重痛苦的人中发挥作用。 事实上,研究表明,开短期精神药物是非常有帮助和有利的。 我批评的是一个系统的过度扩展,该系统现在接近我们成年人口的四分之一,每年开出某种类型的精神科药物。 那个系统完全失控了。 我批评的正是这种过度,将实际上是社会和心理问题的医学化,因此应该通过社会和心理干预来解决。 是的,精神病学在社会中有一个角色,但不是它目前所代表的角色。

当您谈论心理干预时,您的意思是进行治疗吗?

我认为有不同的方法可以继续。 我认为治疗发挥了作用,但我认为我们还需要认识到,过去的治疗一直负责将问题减少为内部功能障碍、家庭动态或过去的事件。 我们必须明白,家庭被插入到更大的社会系统中。 苦难不能归结为家庭,因为家庭往往是其他事物的表达。 一个心情不好的父亲回家可能是因为他对工作感到沮丧,因为他有工作的危险,或者因为他的薪水不够。 这些因素会使家庭生活变得非常困难,如果治疗师没有意识到这一点,那就是一个大问题。 我相信,将政治和社会问题考虑在内的治疗不仅有助于提高对眼前问题的认识,而且还能提高对更广泛结构以及这些结构如何影响健康的认识。 这种疗法非常有价值。 有许多心理干预可能非常有帮助,但我认为我们不应止步于此。

还应该做什么?

我认为我们还应该认识到,有非常严重和真实的社会决定因素,而解决它们的唯一方法是通过社会政策。 我们需要更多地思考应该制定什么样的政策来解决我们目前所处的危机。政治改革必须是任何精神卫生改革的核心支柱。

你认为它会完成吗?

如果以历史为鉴,我们知道经济范式会起起落落。 在过去的 200 年里,我们已经看到了这一点,我怀疑很多人认为新自由主义作为一种经济范式即将结束。 至于新自由主义之后的东西,我希望它是一种更人性化的东西,一种混合经济的资本主义。 我相信这可能符合心理健康的愿景,即优先考虑政治、社会和心理干预而不是精神药物,当然知道精神药物有空间,但比他们现在占据的空间要小。 很难确定我们会在哪里,但我相信在进行政治和经济改革之前不会进行心理健康改革。

精神科医生对你的书有何反应?

到目前为止,反响还不错。 我有朋友是精神科医生,我不认为精神科医生或初级保健医生是敌人。 他们是在非常非常困难的情况下努力做好工作的好人,他们往往是更大结构系统的受害者,向他们寻求帮助的人也是如此。 与我交谈过的精神科医生对我所做的分析很感兴趣,在这种分析中,我试图超越责备精神科医生或医院,并在其中检查导致我们出现这种情况的结构性原因。 我认为这对很多精神科医生来说很有趣。 他们可能同意或不同意我的论点,但在我看来,大多数人似乎对分析及其意图表示同情。 除了,

大流行是否使我们需要进行范式转变的情况更加明显?

我认同。 我认为大流行表明了环境、关系和情况对心理健康的影响程度,并且这种叙述得到了加强,因为整个人群的情况发生了变化,对许多人来说,这对他们的感受产生了强烈影响和功能。 由于我们所看到的,焦虑和压力的社会模式已经获得了可信度。 而且我们也看到更多的人承认,将痛苦医学化不仅不能解决问题,而且不可行。 例如,在英国,由于医疗服务无法处理,强烈推动将痛苦和压力非医疗化。 40 年来,英国公共卫生等主要机构首次表示:“您的痛苦和压力不是医疗问题。 不要来找我们,我们的手被绑住了。 我们现在人太多了,这是一个社会问题。 这与我们长期以来被告知的相反。 现在人们对新的叙述更加信任,让我们看看它是如何演变的。