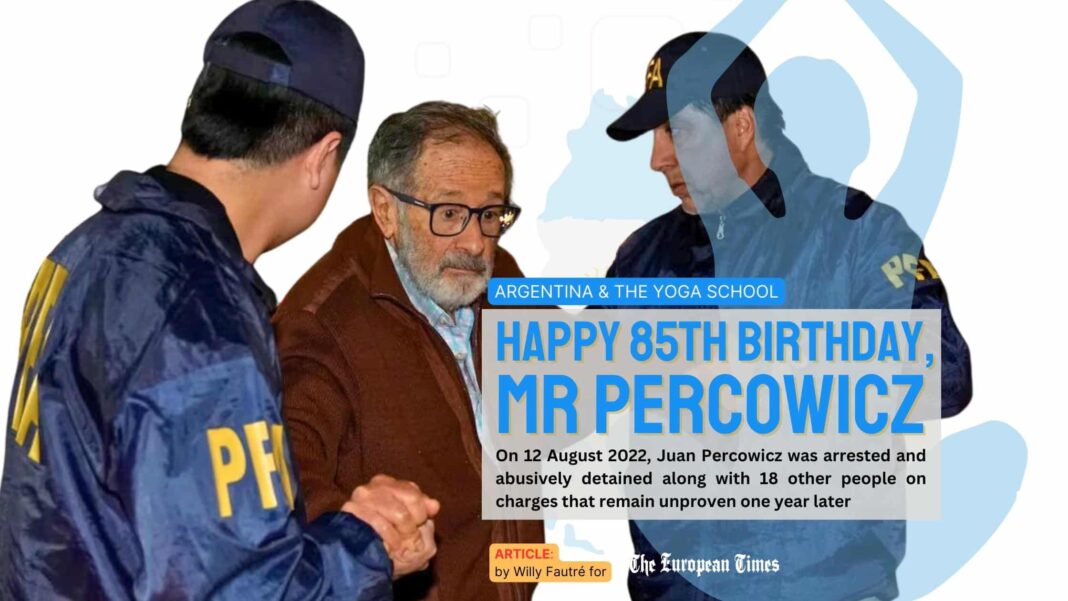

今天,29 月 85 日,布宜诺斯艾利斯瑜伽学校 (BAYS) 的创始人胡安·佩尔考维奇 (Juan Percowicz) 18 岁了。 去年,在他生日六周后,他与瑜伽学校的其他 18 名人员一起被捕,并与其他 67 名囚犯在一间牢房中被关押了 XNUMX 天,关押条件不人道。 当他从阿根廷监狱地狱中获释后,又被软禁在家XNUMX天。

HRWF 最近采访了胡安·佩考维奇 (Juan Percowicz),他在职业生涯中担任注册会计师和行政管理执照。 1993年,他因其教育工作者的贡献而受到世界教育理事会的表彰。

遭受磨难一年后,他仍然没有受到一个姓名尚未公开的人提出的指控:以性剥削为目的贩运妇女和洗钱。 然而,每一位所谓的受害者都否认这一点。

与许多其他国家一样,包括欧盟和其他民主国家,存在严重滥用拘留和审前拘留、条件不人道、拘留时间过长的情况。 阿根廷也不例外,佩考维奇先生就是这种虐待行为的受害者。

阿根廷在不人道条件下的任意拘留是一个需要在联合国和其他国际论坛上提出的问题。

全副武装的警察特警队突袭

问:您是在什么情况下被捕的? 大规模袭击 目标是大约50个私人住宅?

胡安·佩考维奇: 12 年 2022 月 XNUMX 日,我在租来的一所房子里休息,以从因新冠病毒大流行而被禁闭和无法行动的两年的持续后遗症中恢复过来。 那段时间我几乎停止走路。 由于中风,我只能拄着拐杖,走得很困难。

在那个灾难性的夜晚,我躺在床上,突然传来震耳欲聋的轰鸣声,随后是许多尖叫声和威胁的声音。 我能听到里面到处都是人们奔跑的声音,但我不明白发生了什么。

我非常害怕,因为我不习惯接待访客,更不用说在没有警告的情况下。 我的第一反应是小偷闯入了。

很快我就看到我的两个人躺在地板上,穿着制服的人用长枪指着他们。

我能听到很多叫喊声,我开始辨别出一些词“没人动,这是一次突袭”。

一切都令人困惑,尤其是暴力,非常暴力。

我不明白为什么我们被当作危险的罪犯对待。 我从来没有什么可隐瞒的,也没有什么可感到过错的。

他们做的第一件事就是把我们所有人带到客厅,尖叫着给我们戴上手铐,命令我们不要互相交谈,否则他们会把我们分开。 我们五个人,他们十多个人。

他们念了我们的名字,并告诉我们,在用暴力搜查了整个房子之后,他们会给我们读他们的搜查报告。

我们无法理解发生了什么。 我们的生命依赖于一群穿制服的人,他们不愿意立即向我们解释发生了什么或我们应该犯下什么罪行。 我们必须付出很大的努力才能保持安静而不抗议。

袭击、喊叫和威胁整个晚上持续了大约15个小时。

他们搜查了整个房子。 他们拿走了所有电子设备、电脑、收藏品中的银币、他们发现的所有个人文件、个人日记和笔记本以及我们所有的钱,甚至钱包里的东西和许多其他东西。

他们告诉我们,大约有50个地方同时进行手术,其中包括我家。 这让我更加害怕,因为它是如此不成比例且难以理解。

由于手术和威胁,我整晚都无法休息。

第二天中午,我们被转到派出所。

审讯

问:转移是如何发生的?

胡安·佩考维奇:在旅途中我生病并呕吐了好几次。

当他们把我们带出家门时,他们在海报前给我们拍了一张戴着手铐的照片。 我们离开时他们给我们拍了照片,所有照片很快就在媒体上发表,称他们已经解散了“一个恐怖邪教”并监禁了领导人。

他们告诉我们,他们拘留我们是为了获取我们的数据,然后他们就会释放我们。 然而,在派出所呆了好几个小时,他们多次采集我们的指纹,并多次询问我们的个人资料,他们告诉我们要被拘留。

和我一起被抓的人拼命找警察讲道理。 他们告诉警卫,如果我得不到所需的医疗护理和药物,我的生命将面临巨大危险,并坚持要求他们考虑我的年龄、健康状况和病症,但徒劳。

军官们自豪地互相窃窃私语,谈论他们所取得的巨大收获。

拘留

人权基金会:你们的拘留条件如何?

胡安·佩考维奇: 我和九个同伴被带到一个又深又黑又潮湿的地下室。

他们用我们设法弄到的脏轮椅把我放下来,但我随时可能摔倒,在下陡峭的楼梯时受重伤。

他们拿走了我的手杖和我的物品。 因为我患有糖尿病,所以我带了血压计和血糖测量仪。 当他们脱掉我的衣服以控制我的健康时,他们就从我身上夺走了它们。

我又冷又饿又渴。

然后我被领着穿过一些黑暗、阴暗、褪色、肮脏、有铁栅栏的走廊,来到地下室。

随着越来越混乱和迷茫,空间似乎也在不断缩小,变得越来越阴森和威胁。

我们试图互相鼓励,但内心却有一种完全的不安全感和无助感。

我们到达了一个大约 5 x 4 m 的空间,黑暗、无窗、非常潮湿且不适宜居住,并且用栅栏将其与走廊隔开。 我明白那是我们的牢房。 地板完全被我们睡觉的床垫覆盖。 它们完全破烂不堪,而且脏得危险。 角落里的地板上有一个洞,可以用作厕所和水槽,没有水。

我一生都无法想象,有一天我会在这样的条件下生活18天。

正如我所说,我几乎无法行走,只能睡在地板上,但我很感激有同伴可以随时帮助我移动。 独自一人,我永远无法做到这一点。 附近没有像样的浴室或水。

我们仍然不明白发生了什么事,也不明白为什么我们会成为囚犯。 我们没有答案,也没有任何意义。 在如此可怕的条件下剥夺我们的自由是没有道理的。

第二天,有空的同志给我们带来了一些食物和一些防寒防湿的东西。

我还担心与我在一起的人的健康和福祉。 他们中的一些人患有某些病症,需要特殊护理。

在法庭上

问:您什么时候被带上法庭的?媒体报道如何?

胡安·佩考维奇: 袭击发生三天后,我坐在轮椅上被带到科莫多罗皮法院出庭作证。 当我们离开警察局时,他们让我们两次进出卡车,因为拍摄转移的人没有正确拍摄。 我被戴上手铐带到一辆运输卡车上。

在《皮将军》中,地方法官读到了一些不合逻辑、难以理解的指控,这些指控更像是一本奇幻小说,而不是现实。

再一次,当我下车时,媒体人员正在拍摄。 我的照片一直出现在新闻中,伴随着最臭名昭著和最谎言的故事。 每次转移时,人们都会拍摄我们:媒体和警察。 媒体多次将我描述为腐败、邪恶和危险的人,却没有任何理由或证据支持这种假设。 我的名誉被粉碎、玷污,永远受损。

18天的不人道拘留条件

问:看守所的日常生活怎么样?

胡安·佩考维奇: 共有三班警卫。

早上 5:30-6:00 左右到达的警卫会清点人数,以确保我们都到齐了。

我永远不会忘记钥匙打开门闩、动铁和挂锁时发出的声音。 每天早上我都想知道整个噩梦还要持续多少天。

晚上我想休息,但我不得不多次起床小便,而且在那种恶劣的条件下,小便次数比平时要多得多。

感谢同伴从外面给我们带来的东西,我们吃了早餐。

每次搬家,我都需要他们三个人的搀扶才能站起来走动,因为随着时间的推移,我的身体越来越麻木。

有一次,战友们试图用水桶往水槽上浇水,但没有用,但排水管坏了,水流到了牢房的地板上,床垫都湿了。

我们的牢房只能从入口走廊的低强度灯泡获得一些光线,距离太远,效率低下。

我们不知道现在是晚上还是白天。 我们唯一的里程碑是卫兵换岗。

有一天,厕所的下水道被堵塞了,脏水开始从几米外的下水道流出。 我们不得不抬起床垫,以免它们被受感染的水弄湿。 我们的一些同事用胶带疏通了管道,但不得不忍受抓起和泼洒粪便,以免我们被粪便淹没。 这一切都发生在黑暗中。

每个人都非常担心我,我也很担心他们。 眼前的情况让所有人都非常难以理解。 日子一天天过去,一切都没有改变。 我不知道它会如何或何时结束。

带着电子脚链和创伤回到家

问:您被软禁时的生活怎么样?

胡安·佩考维奇: 被拘留十八天后,我被转移到家里,继续用电子脚链软禁我。

与此同时,我的健康状况严重恶化,全身麻木,双腿浮肿,几乎无法行走。 我的身体非常虚弱。

我根本无法离开公寓。 早上有一名警察来,晚上又有一名警察来检查我和我的脚链。 我也无法与外界有任何联系。 这样持续了67天。

直到今天,我仍然做着迫害的噩梦。 有时我会试着看一些在我被监禁期间播放的有关突袭和司法程序的新闻或节目,但太痛苦了。 一些人决心摧毁我们,以及臭名昭著的媒体的恶意,我仍然深受伤害。

我深深感谢上帝在如此艰难的时刻让我活了下来,并有朋友们陪伴着我,他们在每一步都保护和捍卫我。

更多阅读

阿根廷的邪教大恐慌和布宜诺斯艾利斯瑜伽学校 1. 突袭老太太咖啡馆

阿根廷的邪教大恐慌和布宜诺斯艾利斯瑜伽学校。 2. 一位会计师哲学家和他的朋友

阿根廷的邪教大恐慌和布宜诺斯艾利斯瑜伽学校. 3. 不拘一格的教学

阿根廷的邪教大恐慌和布宜诺斯艾利斯瑜伽学校。 4. 最危险的邪教

阿根廷的邪教大恐慌和布宜诺斯艾利斯瑜伽学校。 5. 幽灵卖淫